近年来,塑料污染与食物浪费成为全球面临的两大环境挑战。如何将每日被丢弃的数百万吨食物垃圾有效利用,转化为具备应用价值的绿色材料,是摆在科研界与产业界面前的一道难题。

针对这一问题,近日,美国纽约州立大学宾汉姆顿分校 Jin Sha 教授团队在 Bioresource Technology 期刊发表了一篇题为“Global transcriptomics reveals carbon footprint of food waste in the bioconversion of ecofriendly polymers”的研究成果。团队通过两步生物转化工艺,成功将复杂的厨余废弃物转化为高纯度聚羟基丁酸酯(PHB)—— 一种可完全降解的生物塑料。这项技术不仅为解决食物浪费问题提供了新方案,更在生物材料绿色合成方面展现出巨大潜力。

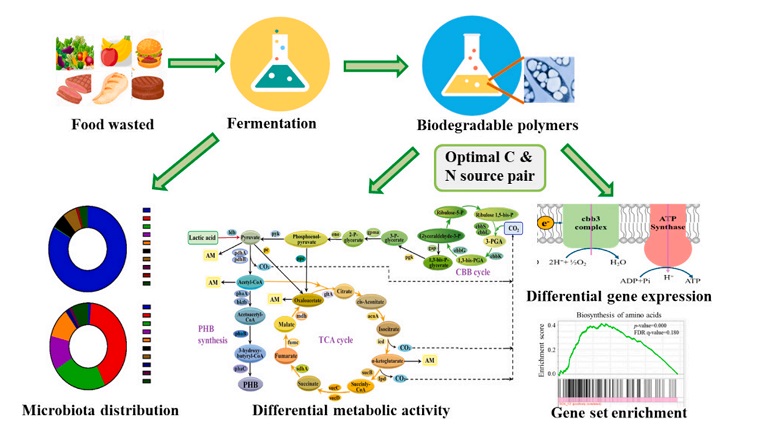

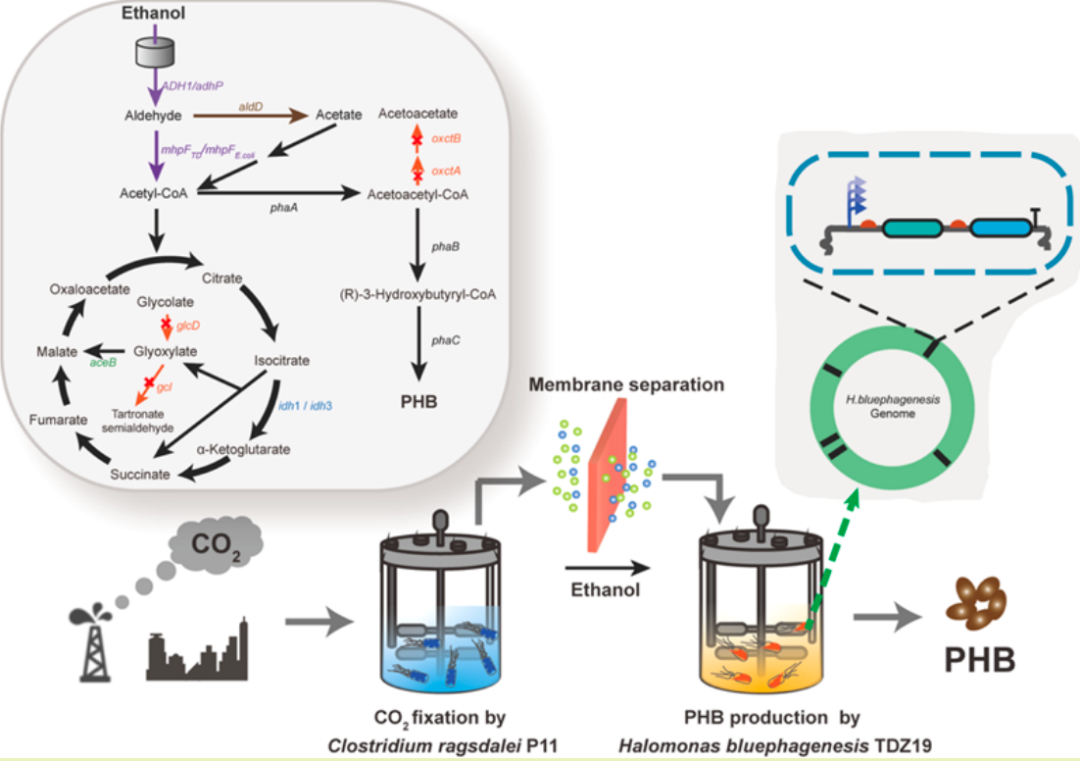

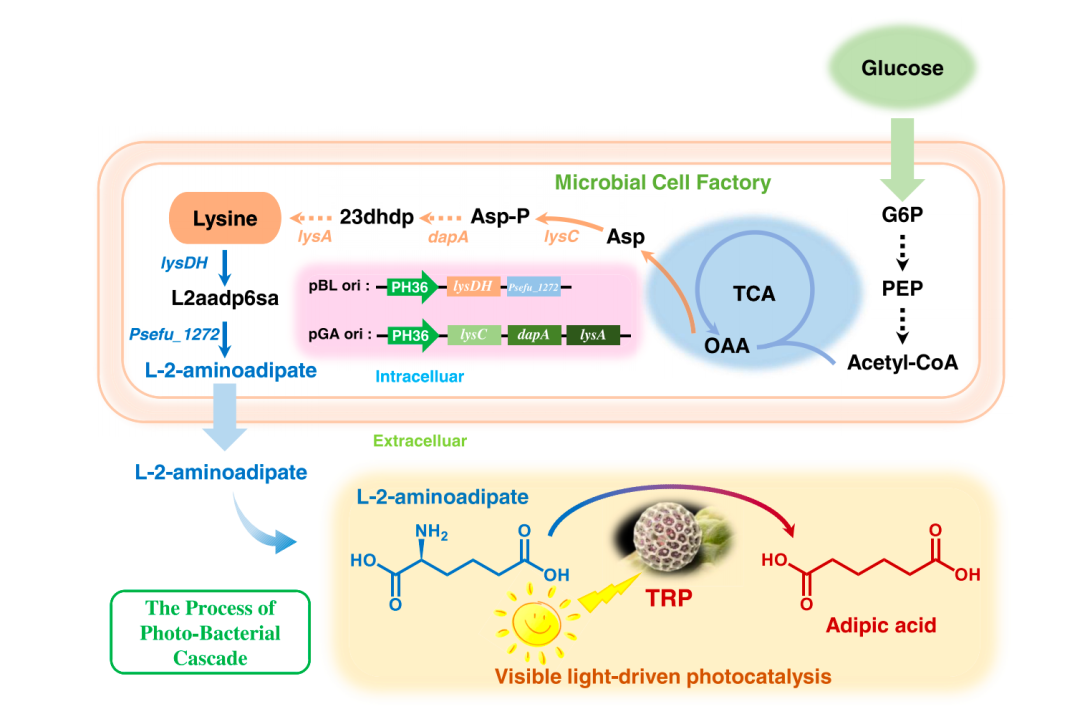

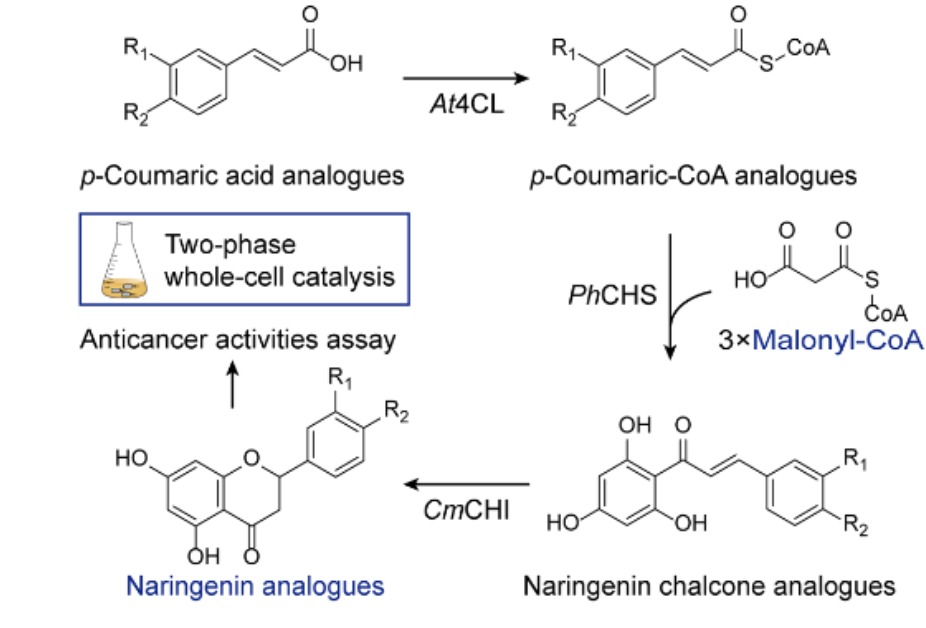

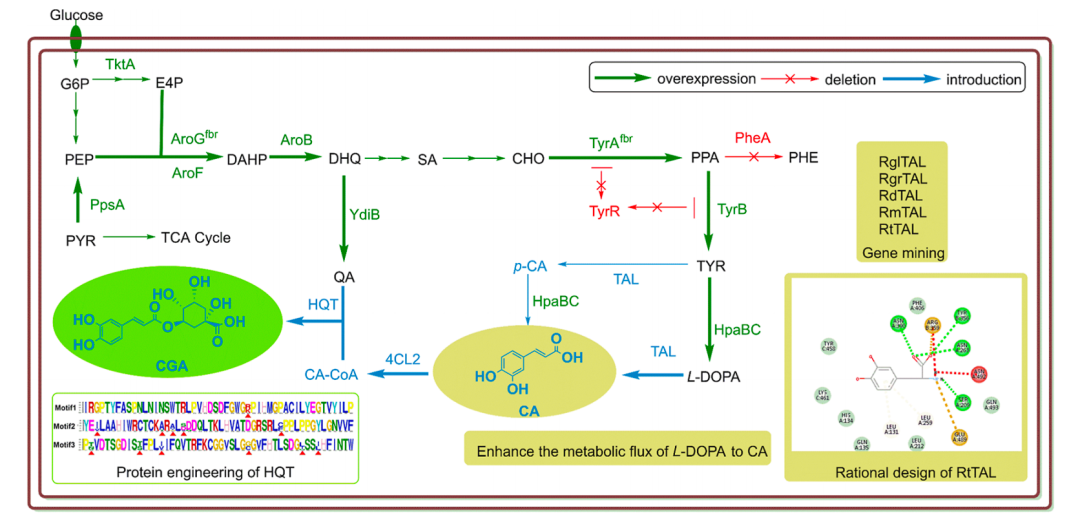

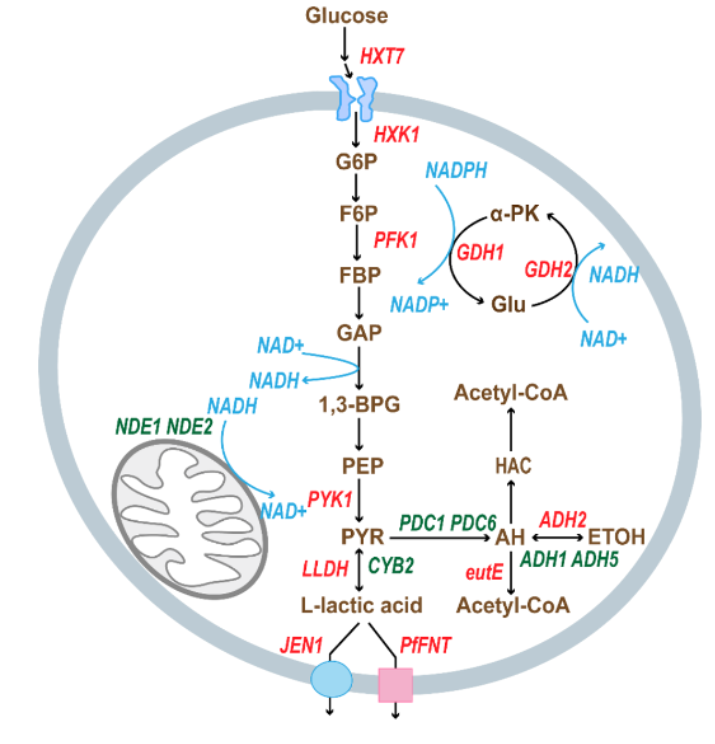

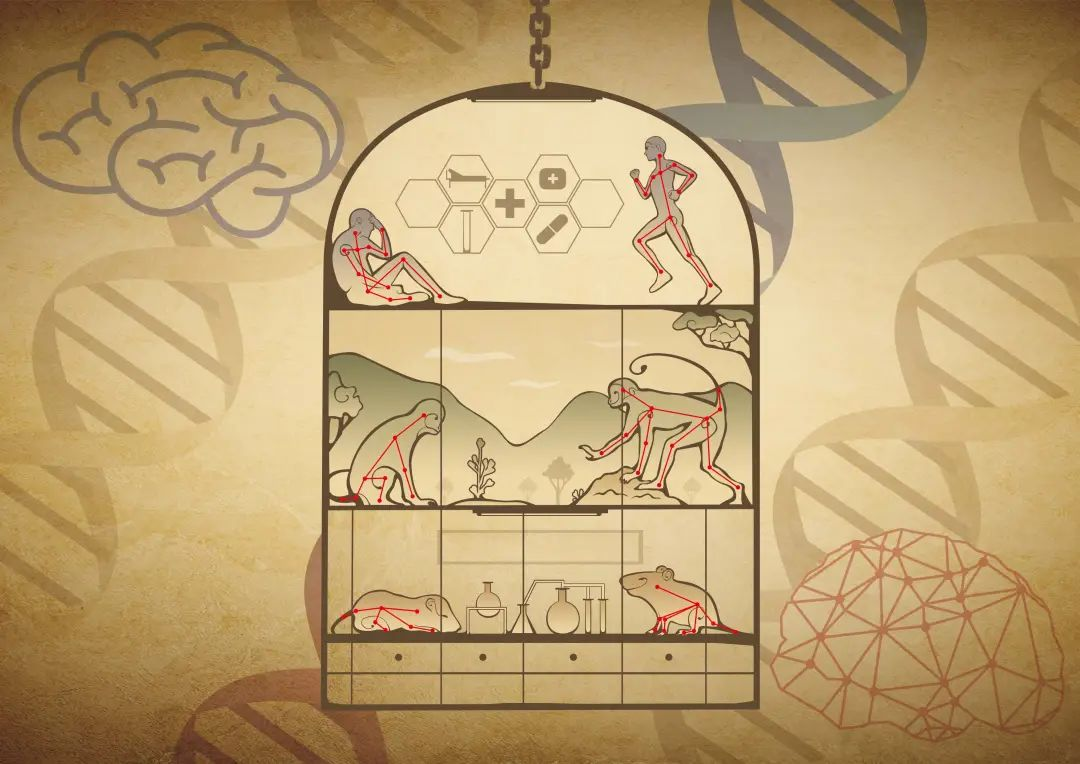

该研究的核心思路是,先将未经灭菌的真实食物残余作为原料,直接利用其原生微生物群落,在无添加、低成本条件下发酵生成乳酸。随后,研究团队将这一乳酸作为唯一碳源,配合无机氮源,在 PHB 积累能力强的菌株钩虫贪铜菌(Cupriavidus necator)中转化为生物可降解塑料 PHB。与传统依赖高纯度糖源或定向菌株发酵的方法相比,该路径极大简化了操作流程,并避免了高昂的原材料与能源消耗。

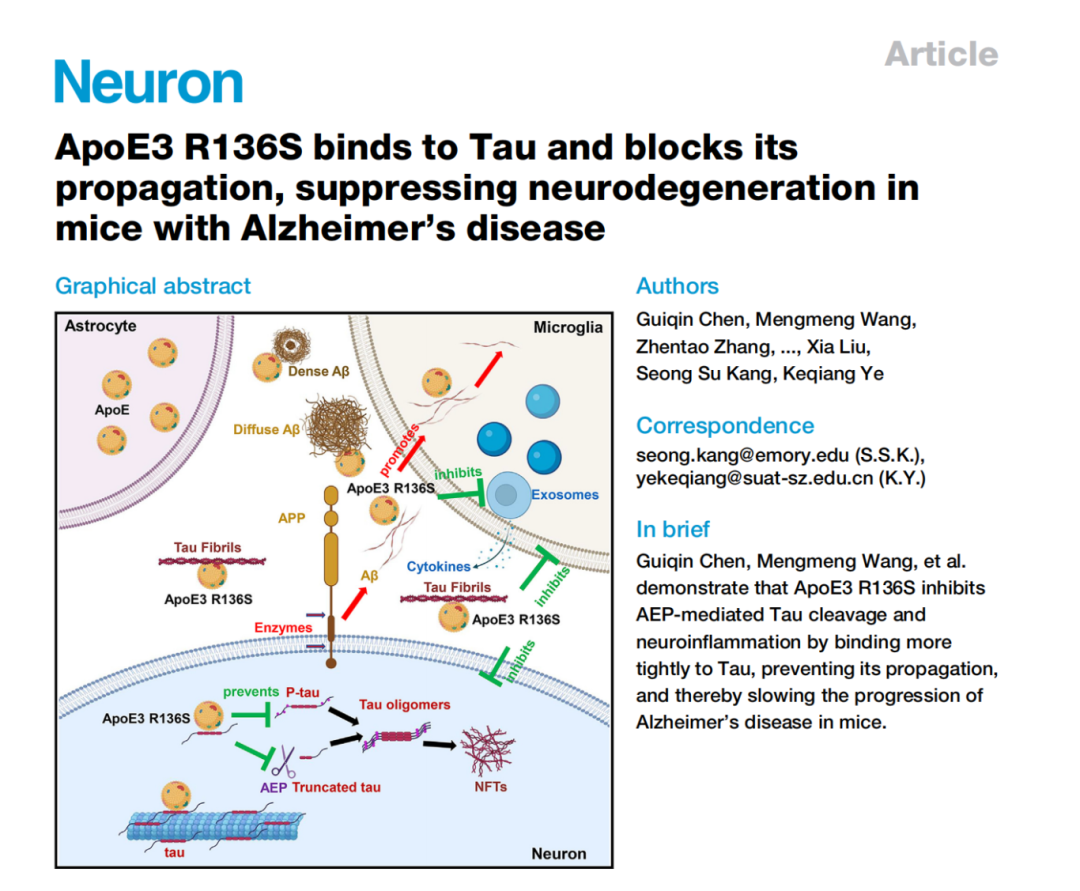

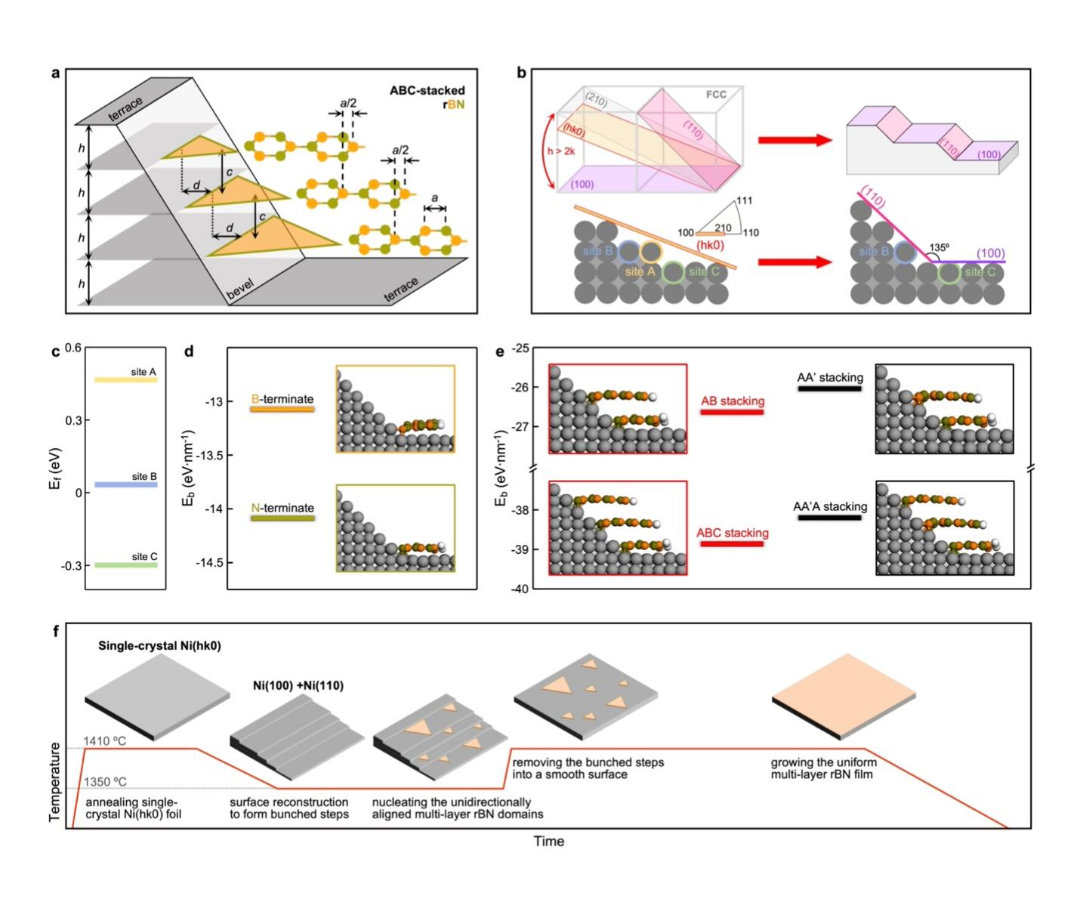

图|团队提出的“食物垃圾-乳酸-PHB”两步合成路径

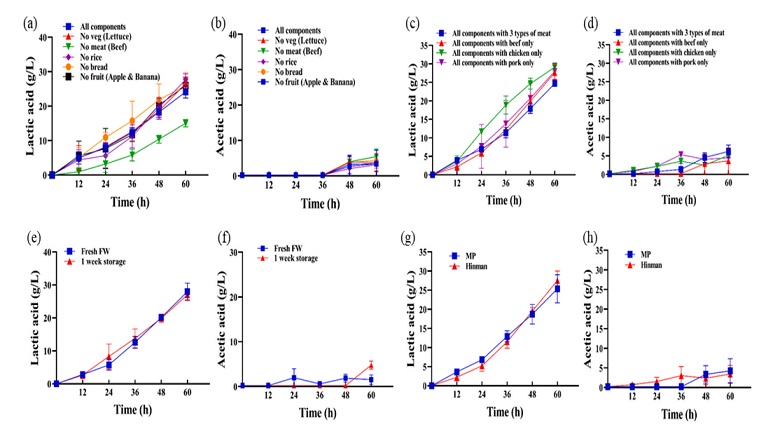

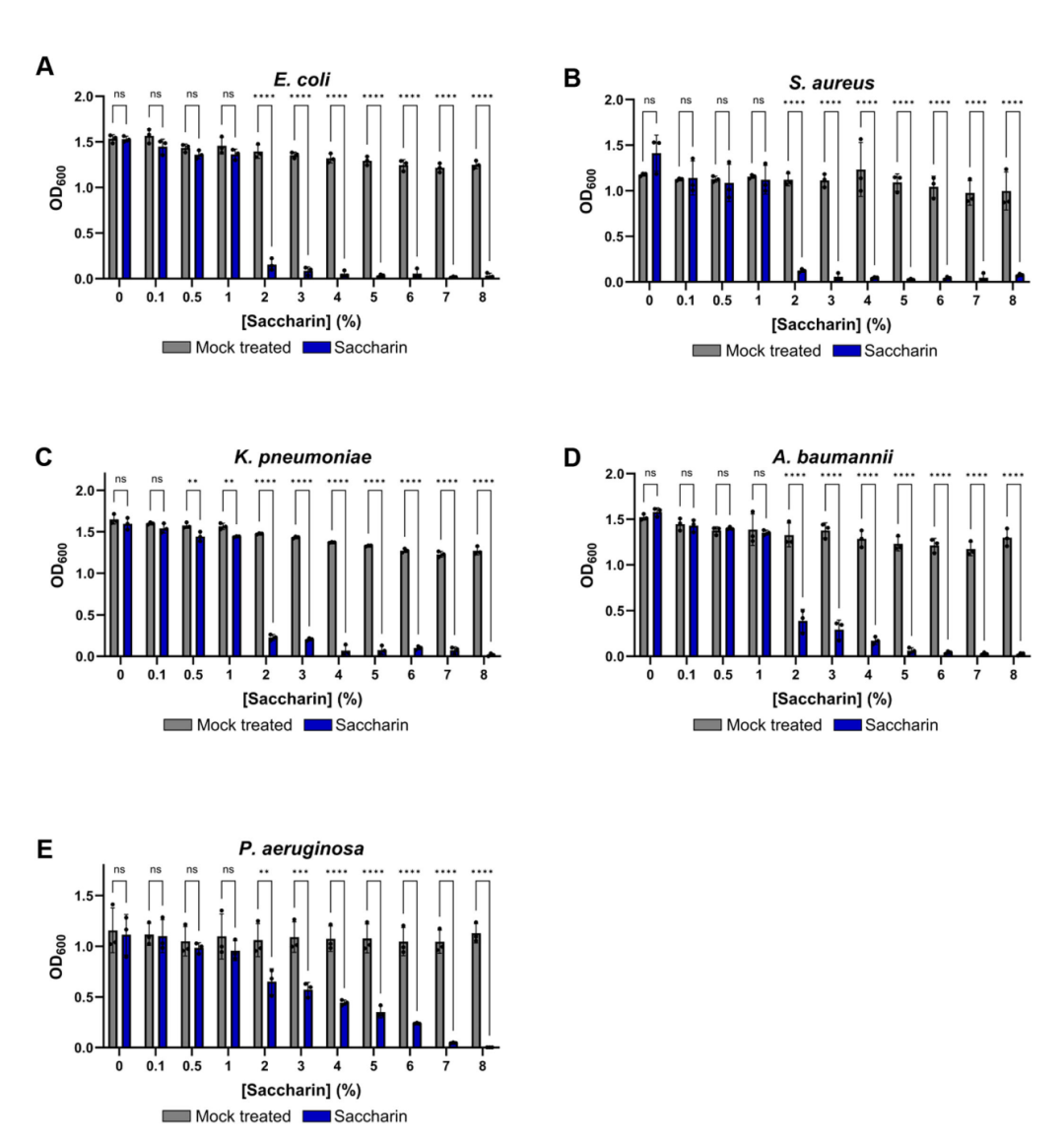

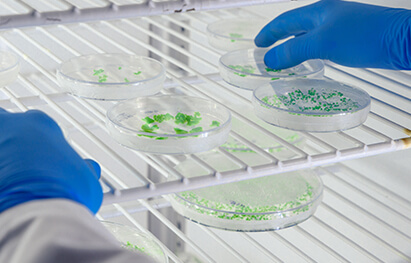

研究者首先从大学餐厅采集了包括水果、蔬菜、米饭、面包及肉类混合的典型厨余垃圾。实验显示,无论垃圾来自学校食堂还是街边餐馆,无论是否包含米饭、蔬菜或水果,只要保留肉类成分,就能稳定生产出高浓度乳酸(25-28g/L)。即使这些垃圾在 4℃ 冷藏保存一周,乳酸产量也几乎不受影响,这意味着,未来垃圾处理厂无需严格分类和严苛的处理条件就能进行高效转化,大大降低了预处理成本。

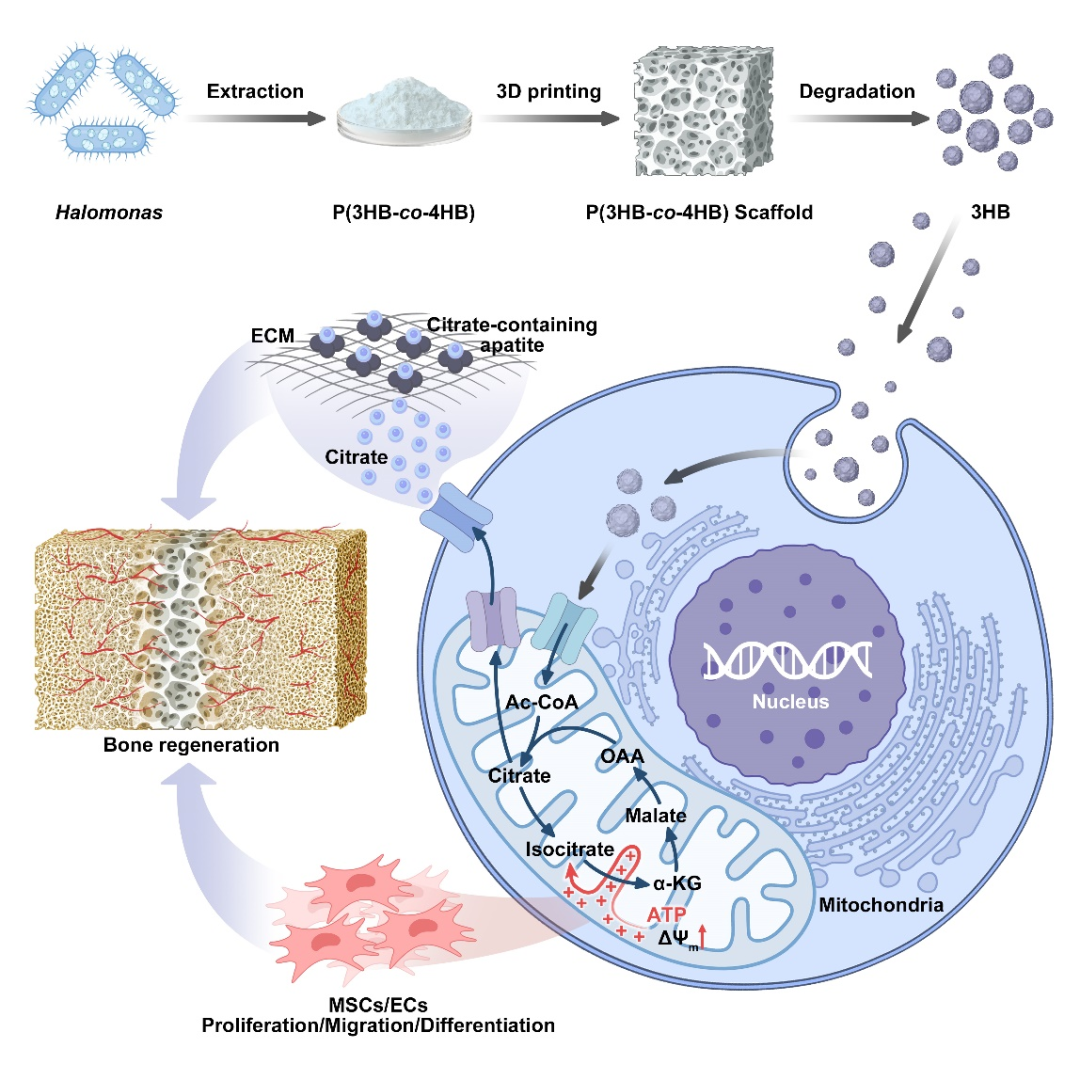

图|不同食物组合、肉类类型、储存时间和来源的食物产乳酸情况

当乳酸通过第一步发酵积累到足够浓度后,Cupriavidus necator 则继续进行下一步转化。这种细菌能以乳酸为碳源,在特定氮源配合下高效合成 PHB。

研究团队发现,氮源的选择对 PHB 产量至关重要——硫酸铵与乳酸的组合表现最优,显著优于传统的硝酸铵。

在以硫酸铵为氮源的培养体系中,Cupriavidus necator 展现出惊人的 PHB 合成能力。48 小时培养后,PHB 在生物量中的占比可达 91%,经有机溶剂提取后,纯度高达 99.3%,呈现出白色塑料质感,具备良好的材料学基础。

为了探究这一高效转化过程背后的分子机制,研究团队通过 RNA 测序发现。硫酸铵与乳酸的组合显著激活了食酸菌中多条关键代谢通路——PHB 合成相关的 phaA、phaB、phaC 基因在 12 小时分别上调 1.96 倍、4.43 倍和 4.15 倍,48 小时时 phaB 和 phaC 的上调幅度更是达到 14.3 倍和 17.1 倍,直接推动了乙酰辅酶 A 向 PHB 的聚合。

同时,碳固定与能量代谢通路也被显著增强。gap、eno 等糖酵解基因的高表达提升了丙酮酸生成效率,而 ppc 基因的下调则减少了碳向三羧酸循环的分流,使更多碳源流向 PHB 合成。值得注意的是,与 CO₂ 固定相关的卡尔文循环基因(如 cbbG、cbbK)表达活跃,表明细菌能同时利用乳酸和 CO₂ 作为碳源,这不仅提高了碳利用率,更显著降低了整个过程的碳足迹,环保优势十分显著。

不仅如此,硫酸铵组中,细胞色素 cbb₃ 氧化酶基因(ccoG、ccoN、ccoO、ccoP)的表达量是硝酸铵组的 5-17 倍,这种高氧亲和力的酶系统能更高效地通过电子传递链产生 ATP;同时,atpA、atpF 等 ATP 合成酶基因的上调进一步提升了能量转化效率,为 PHB 合成提供了充足的能量供应,进一步提高了 PHB 的合成效率。

总之,该研究提出了一种简洁、高效、可扩展的“食物垃圾—乳酸—PHB”双步骤生物制造策略,在无需外加菌种、无灭菌、无化学添加的条件下实现高纯度 PHB 合成,不仅显著降低了原料成本,还解决了现有生物塑料产率低、能耗高的核心难题,工业化前景令人期待。

参考文献:

1. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132719

免责声明:本文旨在传递合成生物学最新讯息,不代表平台立场,不构成任何投资意见和建议,以官方/公司公告为准。本文也不是治疗方案推荐,如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

安各洛(深圳)生物科技有限公司 版权所有