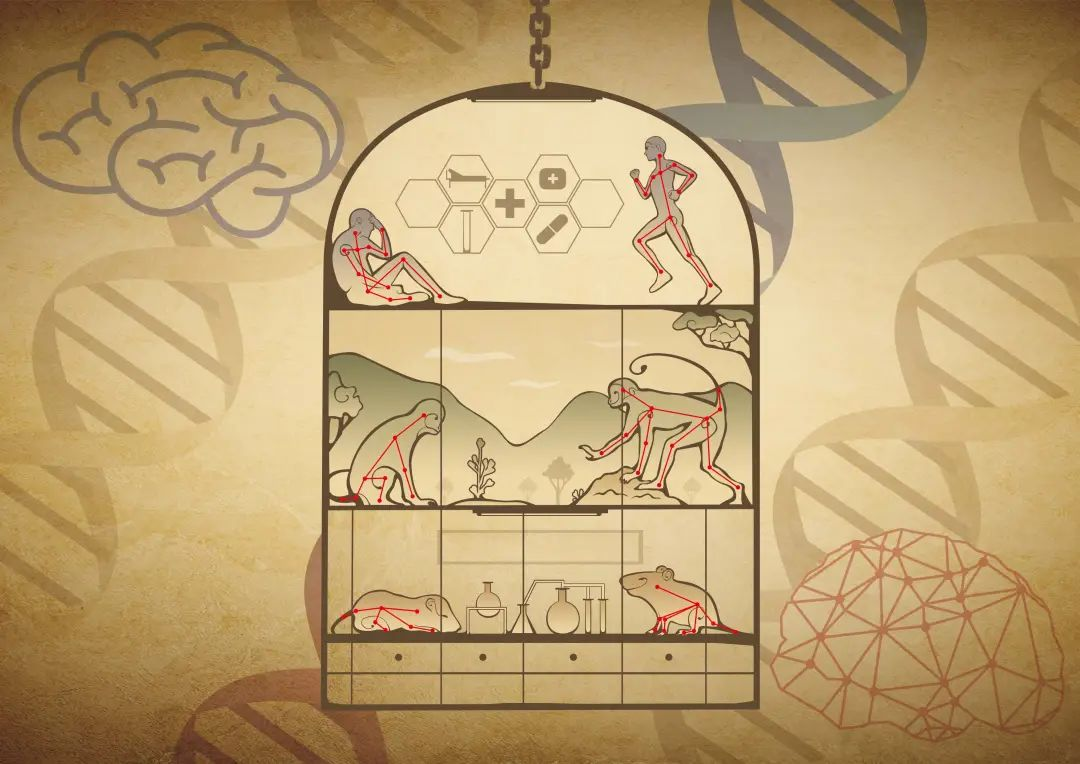

在药物研发与化学品评估的历史中,动物实验曾被视为通往人体试验前的必经关口。自 1938 年以来,美国食品和药物管理局(FDA)就要求所有新药必须经过两种动物物种的安全性测试,才能进入临床试验。这一规定源于一次因药物检测不足造成的悲剧,当时超过 100 人因服用未经充分验证的磺胺药物而死亡。几十年来,这一制度被认为是保障公众健康的基石。然而,随着科学进步和社会舆论的变化,动物实验的地位正面临前所未有的挑战。近年来,美国监管机构相继宣布,将逐步减少甚至淘汰动物实验的要求,引发了科学界、产业界与公众的热烈讨论。

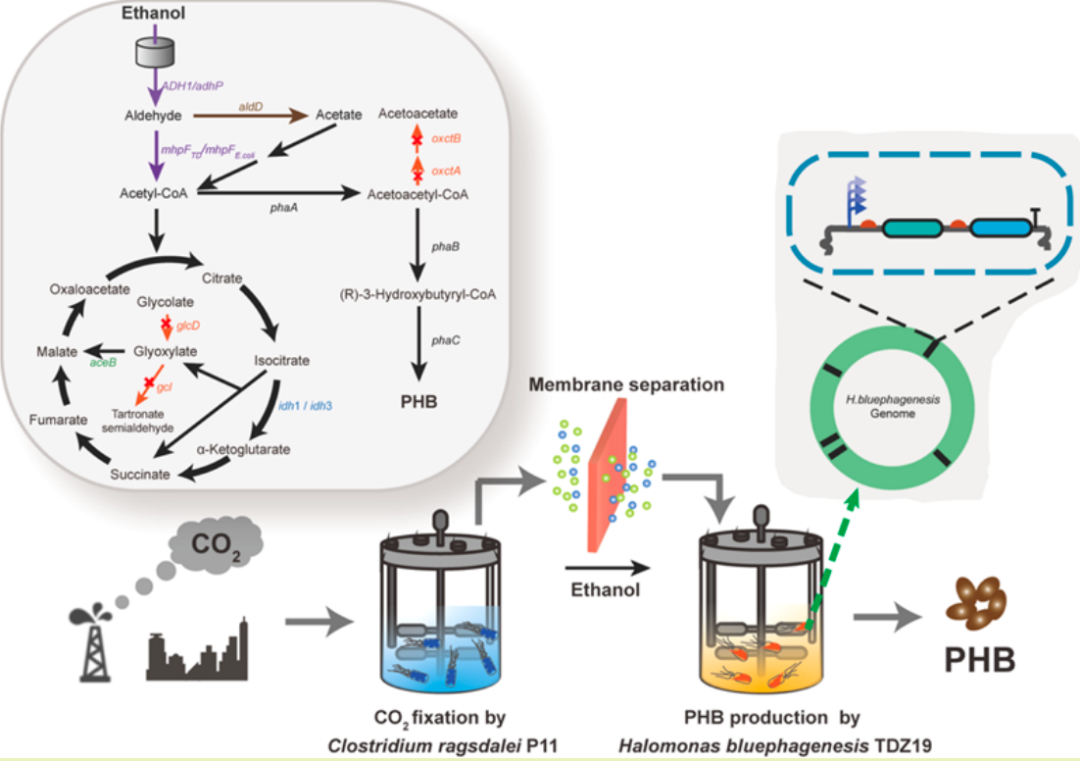

近日,Science 杂志发表了题为 “Beyond lab animals”的专题文章,详细报道了美国在逐步淘汰动物实验方面的最新动向。文章指出,在药物与化学品安全评估的百年叙事里,动物实验曾被视为通往人体试验前的“金标准”,但其科学局限与伦理争议正不断放大。如今, FDA、环境保护署(EPA)以及国立卫生研究院(NIH)等机构已纷纷提出计划,尝试以器官芯片、类器官、人工智能等非动物方法(NAMs)为替代方案。这不仅仅是伦理的胜利,更是科学范式的一次深刻转变。

动物实验的局限性早已显现。数据显示,大约 90% 在临床前动物试验中看似安全的候选药物,最终在人类试验中失败,常见原因是动物模型未能反映人体复杂的生理反应。一个典型的例子是 2006 年的 TGN1412 事件,这是一种用于白血病和类风湿性关节炎的单克隆抗体,在小鼠和猴子实验中均表现出良好的安全性,但在首次人体试验时,所有受试者迅速出现了严重的自身免疫反应,险些导致生命丧失。这一事故充分暴露了动物模型与人体生理差异带来的巨大风险,也推动了科学界对替代方案的探索。与此同时,动物实验的伦理争议也不断升温,每年数以千万计的动物被用于药物、食品与化学品安全性研究,动物福利组织长期呼吁改变现状。

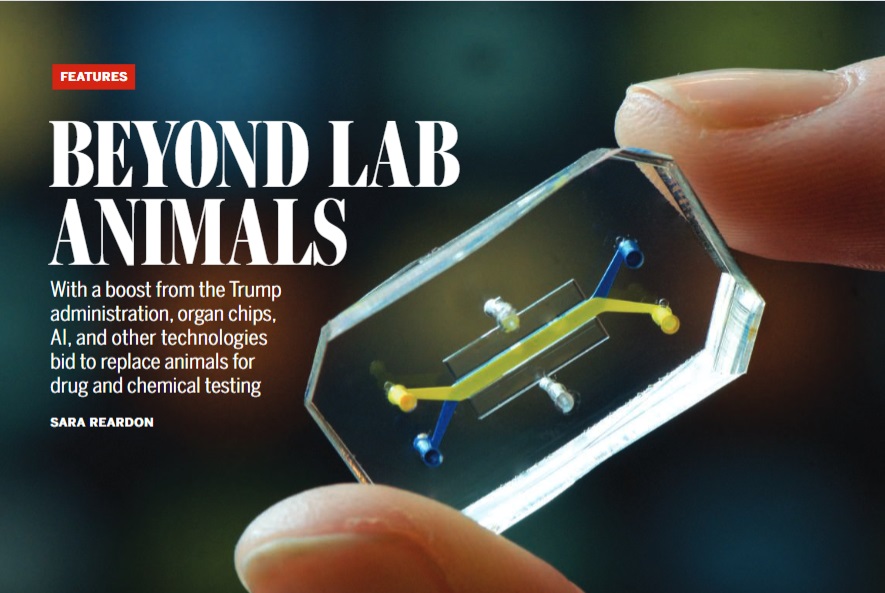

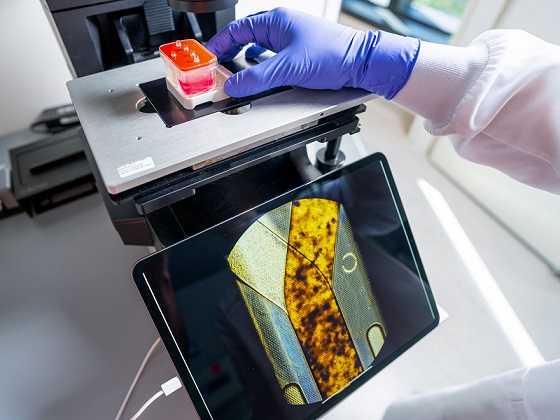

在这样的背景下,新兴的非动物方法(New Approach Methodologies,NAMs)迅速崛起。器官芯片是其中最受瞩目的方向之一。它利用微流控技术在小型芯片上重建人体器官的基本结构和功能,使研究人员能够在接近真实的微环境中观察药物或化学物质对人类细胞的影响。以波士顿公司 Emulate 的肝脏芯片为例,研究表明其能够以 87% 的准确率识别出已知会导致药物性肝损伤的化合物,并在不良反应检测中实现了接近 100% 的准确性。FDA 已将其纳入一项试点计划,用于评估是否可以作为人体试验前的可靠依据。如果这种芯片被广泛采用,将大大减少临床试验中意外肝毒性的发生。

图 | 骨髓器官芯片模拟复杂的细胞组成,可用于疾病建模与药物反应研究。来源:哈佛大学威斯研究所

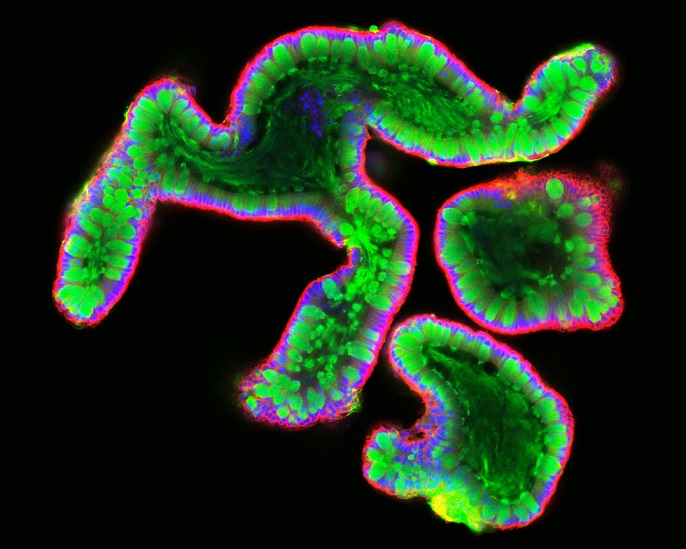

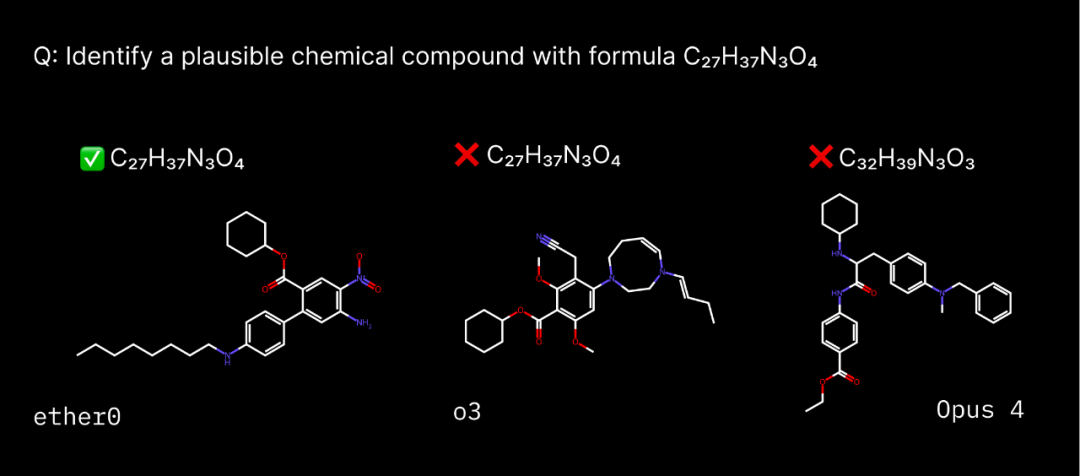

除了器官芯片,类器官与三维细胞培养体系也展现出巨大潜力。由干细胞分化形成的“迷你器官”能够部分模拟大脑、肠道等复杂组织的功能,为研究神经退行性疾病、炎症反应等提供了全新平台。而在计算领域,人工智能和机器学习正逐渐成为毒理学的重要工具。约翰霍普金斯大学的团队利用上千万个已知化学结构及其毒理学数据训练 AI 模型,能够以超过 87% 的准确率预测化学品在九项传统毒理学测试中的表现,这一水平甚至超过了动物实验本身的可重复性。最新版本的算法已经能够处理 2.6 亿个数据点,并以 91% 的准确率预测数千种化学特性,包括肝毒性和对胎儿大脑发育的影响。AI 与实验体系的结合,为药物研发提供了前所未有的效率和可靠性。

监管层面的态度转变进一步推动了 NAMs 的发展。2022 年,美国政府宣布取消新药必须经过动物实验的长期规定,尽管 FDA 尚未发布最终规则,但已经开始试点接受基于 NAMs 的数据,尤其是在单克隆抗体药物的审评中。由于大多数抗体在动物体内无法发挥作用,这类试点被视为极具现实意义的突破。美国环境保护署也宣布计划逐步淘汰哺乳动物实验,并用人类细胞模型和统计预测取代传统的“六件套”毒理学测试。美国国立卫生研究院则成立了专门的创新办公室,旨在扩大 NAMs 的资助、培训和应用,并着力减少审稿与资助环节中对动物模型的固有偏好。

这种趋势并不限于美国。在欧洲,欧盟委员会计划发布逐步淘汰动物实验的路线图,欧洲药品管理局正在研究是否接受 NAM 数据用于临床决策。英国也已规定,在存在可验证替代方法时,禁止在脊椎动物上进行农药等化学品测试,并强调动物仅作为最后手段使用。与此同时,国际制药企业与研究机构联合发起的“虚拟狗”项目,正在开发基于机器学习的犬类毒性预测模型,旨在满足药物必须在两种物种中测试的监管要求。若这一模型成熟,将使得许多实验无需在真实犬只身上进行。

尽管势头强劲,NAMs 的普及仍面临重重挑战。首先,没有单一的替代方法能够完全重现人体的复杂性,尤其是多个器官之间的交互作用。不同平台之间的结果差异也让监管机构难以制定统一标准。其次,仓促过渡可能带来严重后果。科学界普遍担心,如果某个未经充分验证的 NAM 导致临床试验失败,整个领域将遭遇长期信任危机。历史上,1999 年因基因治疗试验导致青少年死亡的案例,让这一方向停滞了数十年。专家提醒,在药物开发这样关乎生命安全的领域,科学验证必须优先于政策口号。

图 | 像这种微型肠道的类器官可以由人类干细胞培养而成,为全尺寸器官提供模型(来源:STEMCELL)

此外,全球标准的不一致也构成障碍。部分亚洲和南美国家仍坚持动物实验要求,迫使跨国企业不得不在动物与 NAMs 之间“双轨运行”。同时,AI 等方法仍存在“数据盲区”,由于药企对失败药物的数据高度保密,许多潜在毒性风险未能被纳入训练集,限制了模型的预测范围。行业文化也是隐性阻力,长期依赖动物模型的研究者和机构往往不愿轻易改变既有方法。

然而,从长远来看,NAMs 的潜力几乎无可否认。它们不仅能够减少动物使用,还能更直接地反映人类生物学过程,为药物研发和疾病研究开辟新途径。未来更可能出现的是“混合模式”,即 AI 与器官芯片、类器官等多平台组合,形成覆盖不同器官与毒性终点的多模态体系。这种综合验证框架一旦成熟,将逐步替代绝大多数动物实验,真正推动药物开发进入“以人为中心”的新时代。

美国推动逐步淘汰动物实验,表面上是伦理与公众舆论的胜利,实质上更是科学范式的转变。从依赖动物模型到构建人类自身的“体外映射”,科研体系正走向前所未有的转型。问题在于,当监管机构、科研人员和产业资本共同推动替代方案发展时,我们是否真的准备好迎接一个“后动物实验时代”?答案或许尚未明朗,但这一趋势已经不可逆转。

参考链接:

1.Sara Reardon, Beyond lab animals, Science, Vol. 389, Issue 6761, August 2025. DOI: 10.1126/science.aeb3933

免责声明:本文旨在传递合成生物学最新讯息,不代表平台立场,不构成任何投资意见和建议,以官方/公司公告为准。本文也不是治疗方案推荐,如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

安各洛(深圳)生物科技有限公司 版权所有